北海道旅行 三日目(函館・トラピスチヌ修道院 その2) ― 2022年07月13日 05:39

45年程前に訪れた時の微かな記憶を目の前に広がる光景に重ねながら更に奥に進むと…

なんて美しい光景でしょうか…

ヨーロッパで数々の教会、大聖堂、そして修道院も訪れましたが、ここトラピスチヌ修道院はそれらに劣らず世界に誇れる景観を持っていると思います。

ここは女子修道院であるため、男子禁制なのですが、修道院の手前に広がる庭園だけが解放されています。

この庭園を歩くだけでも訪れる価値がありますね。

庭園の左側に行くと、こんなところがありました…

祠の上に聖母マリア、それを手前で祈る少女…

そう、函館市内のカトリック元町教会でも紹介した「ルルドの洞窟」です。

19世紀半ば、フランスのルルドでの奇跡、14歳の少女ベルナデッタ・スビルーの前に聖母マリアが出現したという奇跡です。

その場面がここにも再現されていました。

更に上に登っていくと…修道院の建物が広がっています…

立ち入れるのはここまでです…この奥は厳格な女子修道院の世界…

庭園の奥上部から入り口方面を眺めると…

修道院の前側庭園全体が眺められますが、観光客が入れるのはこの領域ですね。

しかし…日曜日の朝…誰もいませんねぇ(^^;

もう少し庭園を散策してから次の目的地五稜郭へ行きましょう…

ちなみに、資料館が開いていたので、資料を見て廻り、売店で修道院手作りのバタークッキーを買って後にしました。

このように入れる領域が広くはないので、ゆっくり見て歩いても30分もあれば済んでしまいますね…でも一見の価値ある所だと思います。

つづく…

北海道旅行 三日目(函館・五稜郭) ― 2022年07月14日 05:49

さて、トラピスチヌ修道院を後に、次の目的地「五稜郭」に向かいしました。

車で約7㎞、時間にして20分もかかりません。

45年程前の学生時代、北海道一周旅行した時に函館からスタートしたのですが、五稜郭の記憶が全くありません。

なので、今回は是非行ってみたいと思っていました。

が、この日の行程は函館から日本海側を北上する予定なので、函館に留まる時間はそれほど取れません。

なので、今回は五稜郭の中を散策せず、五稜郭タワーの上から眺めて済ますことにしました。

故に、ナビにはタワーに一番近い駐車場をインプットです(^^ゞ

五稜郭タワーに一番近い駐車場…下調べしておきました…函館市芸術ホール駐車場Aです(^_-)

到着は会場直後の9時過ぎ…いいペースです(^.^)

駐車場から道を挟んですぐ近くにタワーが立っているので楽チンでした♪

グンっと見上げる五稜郭タワーです。

五稜郭なのでタワーの展望室も五角形なんですね(^.^)

タワー下の建物は大きく、お土産コーナーも広~いのですが、時間もまだ早いのか観光客はまばら…

タワーに登るエレベーターも待ち時間がありません(^^;

料金は大人900円でした。

展望2階へ直行です♪

(下りは展望1階からでした。)

エレベーターから出ると目の前にきれいな星形の五稜郭が広がっています♪

綺麗な形ですね♪

五稜郭は江戸末期の箱館開港時に函館山の麓に置かれた箱館奉行所の移転先として築造されました。

(この辺りの経過は旧函館奉行所のところで紹介しています。)

しかし、1866年(慶応2年)の完成からわずか2年後に江戸幕府が崩壊し、短期間箱館府が使用した後、箱館戦争で旧幕府軍に占領され、その後の顛末は良く知られているところです。

ちなみに、ここ五稜郭では戦いは行われていません。

写真右上、五稜郭の中央に見える建物が、あの函館山の麓から移転してきた函館奉行所で、復元されたものです。

五稜郭側の真反対側、真~っすぐ伸びる道路の向こうに見える山が函館山です。

函館山に向かって両側から海が迫っている函館特有の地形が分かりますね。

さて、五稜郭、函館戦争というと必ず名が出る人物がいますね。

そう、あのご存知!新選組副長の土方歳三です。

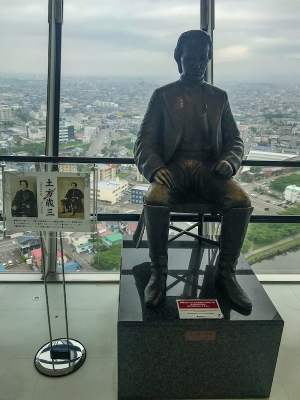

…いました…土方歳三…

土方歳三については様々な資料があるので、ここでは搔き集めの説明はやめておきましょう…(^^;ゞ

ちなみに、この銅像は誰もが一度は見たことがあるあの現存する写真を基に製作されたものだそうです。

(写真の方がいい男に見えますが…(^^;)

さて、念願の五稜郭の姿を目に焼き付け、次の目的地トラピスト修道院に移動しましょう!

つづく…

北海道旅行 三日目(トラピスト大修道院 その1) ― 2022年07月15日 06:36

さて、五稜郭に別れを告げ、次の目的地「トラピスト修道院」に向かいました。

かつては、今朝行ったトラピスチヌ修道院と今から行くトラピスト修道院がごっちゃになっていました。

いつの頃だったか男子修道院がトラピスト修道院で、女子修道院がトラピスチヌ修道院であるとようやく認識したものでした。

先にも書いたように、45年程前の学生時代に訪れたのは間違いなくトラピスチヌ修道院であったことを今回確認しましたが、これから訪れるトラピスト修道院はやはり記憶にありません…

初めての訪問かもしれないので楽しみです♪

五稜郭から約25㎞、“日本海追分ソーランライン”という海沿いの道を約40分足らず走り、道南いさりび鉄道の渡島当別駅を過ぎたところで右折、山の方に入っていきます…

坂を登りきると平坦になり・・・見えてくるのが真~っすぐ伸びる美しい杉並木です♪

目を凝らすと…ず~っと先…杉並木の途切れる先に霞んだ大きな建物が見えます…そこがトラピスト修道院です♪

この杉並木を進むと…右手に駐車場があり、

カトリック当別教会(右側)、修道院直売所(中央)、トイレ(左側)がありました。

駐車場の一角に掲げられている案内板には周辺の絵地図とこの修道院の歴史などが書いてありました。。

案内板に書いてある文章をそのまま書き出すと・・・

「厳律シトー会 灯台の聖母大修道院

明治29年(1896年)、「祈祷と労働とをもって直接、神に奉仕し、自己の成聖と社会の幸福」を目的とし、日本で最初の男子修道院であるこの修道院が建てられた。最初の建物は白ペンキ塗り細長い木造建築であった。修道院からは日に何度も鐘の音が流れてくることから、村民たちは修道院のことを「ガンガン寺」と呼んでいた。当初の修道士はフランス人5名、オランダ人2名、カナダ人とイタリア人書く1名の9名であった。創立当時は荒地であったこの地を開拓し、農耕・牧畜・酪農に力を入れた。明治35年(1902年)にオランダからホルスタインの種牛を輸入し、増殖した乳牛はのちに南北海道一帯に広がっていった。南北海道の酪農の原点ともいえる。

現在の建物は最初の修道院が明治36年(1903年)に焼失したため、明治41年(1908年)に建てられたものである。この時に使われたレンガは野幌で作られて運ばれていたが、輸送が間に合わなくなった。そのため現地生産となり、現在の石別中学校が建っているところから良質の粘土がとれたため、煉瓦を作ったと伝えられている。」

「岡田普理衛(D.シュラール・プゥイエ)

初代修院長。安政6年(1859年)にフランスのノルマンディー県にて出生し、哲学・物理・科学を学んだ後、大神学校で神学を修めた。その後自ら志願して明治30年(1897年)に日本に渡来した。明治33年(1900年)日本人信者であった大工の岡田初太郎の養子となり、岡田普理衛に改名する。

性格は喜怒哀楽を表に出さないが豪快であり、質実剛健で行動力が盛んで、トラピスト修道院での労働も頑丈な体で二人分の仕事をこなしたと言われている。地元の人々は「見慣れない外国人が重罪人ではないか」と最初は噂し修道院の作物を荒らしたりしたが、岡田普理衛は病人の介護方法を教えたり相談に乗ったりと徐々に地元の人々からの信頼を得て、親しまれるようになった。

大正14年(1925年)には福岡県にトラピスト分院を設立するため、現地に出向し、昭和20年(1945年)この修道院に帰ってきた。そして昭和22年(1947年)7月1日に87歳で死去した。」

これを読むと、まさに未開地を切り開いて今の楽園のような美しい地に替えていったのですねぇ…

それでは、最後の坂道は歩いて登り、修道院まで行きましょう!

ひゃ~ぁぁ!これがなかなか急こう配で厳しい坂なんです!

体力のなさをひしひしと感じながら…ヒィヒィ(^^;

つづく…

北海道旅行 三日目(トラピスト大修道院 その2) ― 2022年07月16日 06:25

きつい上り坂に足を踏み入れ…下から望遠でパチリ♪

手前が正門で、その奥に修道院が重なって見えます♪

ん~ン♪いい雰囲気ですねぇ~♪

ところが、これは望遠レンズによる圧縮効果で手前の正門と奥の修道院がすぐ近くにあるように見えますね。

実際には…後で紹介します(^.^)

坂を上り切ったところに正門がありました。

門は閉まっています…

実はトラピスト大修道院はここまで!

一般に開放しているのはこの正門までなのです。

事前予約をすれば男子は中に入れるそうですが、トラピスチヌ修道院と逆で女人禁制なんです。

ま、そこは厳格な修道院ですから致し方ありませんね。

ここは門扉越しに中の修道院を見たり、正門の左右にある展示場を見て帰るしかありません。

先ず閉ざされた門扉です…

外界とを隔てる門扉には聖ベルナルドと聖ベネディクトの像が修道院を護るように取り付けられており、

「MONASTERIUM BEATA MARIA VIRGINIS DE PHARO」

「灯台の聖母トラピスト修道院」

と巧妙に切り抜いた文字が取り付けられていました。

調べたところ、横文字はラテン語で「灯台の聖母マリア修道院」と書いてあるようです。

それと…

門の奥にある修道院が思ったより奥の高い所にあるようです…

鉄の門扉越しに見た修道院ですが、ほぼ直線で構成された完全なシンメトリックの建物は厳格そのものですね。

何よりも正門からさらに高いところ、7,80mは離れているようです。

この位置関係が坂の下から見上げても門越しに修道院が見るようになっており、あの圧縮効果的に重なって見えるようになっているのですね。

これはなかなか考えてある配置設計ではないでしょうか。

ちなみに、正門の資料室にあった写真がこれです。

正門から奥に離れて広がっている修道院の全容が良く見えると思います。

さぁ~て、駐車場に戻って売店でも見てみましょうか…

下り坂の眺望も素晴らしいものがあります♪

真~~っすぐ先は津軽海峡です…

さてさて、ここで函館から一緒についてきた妻の妹とお別れです。

最後に売店でソフトクリームを三人で食べ、無事の帰宅を約束しました(^.^)

(ソフトクリーム、めちゃ濃厚で美味しかったです(^_^)v)

つづく…

17時 追記

トラピスト大修道院の事を調べていると「修道院」と「大修道院」の“大”の有無の記述の違いが気になった・・・

色々調べると、北海道のトラピスト大修道院は昭和10年(1935年)に「大修道院」に昇格されている。

その“大”の意味はいくつかの修道院の集まった修道院群のことを、大修道院と呼ぶらしい事が分かった。

現在、このトラピスト大修道院はここ当別修道院の他、男子修道院としては昭和55年(1980年)大分県速見郡日出町に開設された『お告げの聖母修道院』(大分トラピスト修道院)を、また女子修道院はトラピスチヌ修道院の他、国内に四ヵ所、海外(韓国)に1ヵ所を子院として持って修道院群を形成しているようです。

北海道旅行 三日目(松前へ) ― 2022年07月17日 04:54

義妹とはここトラピスト大修道院でお別れです。

彼女はこれから函館まで戻り、もう一泊してから富山に帰ります。

函館まで帰るのに近くの道南いさりび鉄道の渡島当別駅まで送っていきました。

この渡島当別駅、さすがトラピスト大修道院の玄関口だけあって、雰囲気は丸々修道院ですね(^.^)

駅前には分かりやすい観光マップもあり、レンタサイクルや手荷物預かり所もありました。

函館から電車で来て、自転車でサイクリングもいいかもしれません(^.^)

さて、義妹を渡島当別駅で別れた後、今日の昼食場所松前に向かって出発です。

途中、気分次第で休憩ですが、北海道最南端の岬「白神岬」には是非寄ってみたいと思います・・・

あまり天気がよろしくありません…左手に見える津軽海峡も空の色を映し出して灰色です…

知内町(しりうちちょう)から山の中に入り、北海道新幹線に沿うように走り、海側に出てきたのが福島町です。

そこにあった道の駅で一休みですが…なにやら横に登り旗が沢山はためく大きな体育館がありました。

そう、ここ福島町は横綱千代の山、千代の富士の出身地で、その横綱千代の山、千代の富士記念館なのです(^.^)

ちょっと小雨も降ってきたため、その記念館には寄らず、道の駅でこれを買って出発です(^_-)

北海道、こんぶ&わかめは美味しいです♪

さて、福島町の道の駅を出て津軽海峡沿いの道を約11㎞、約15分ほど走ると…ありました!白神岬です。

道沿いに広いパーキングがあり、石標が建っているので一目瞭然です。

ここが北海道最南端の地であり、本州側津軽半島の最北端である竜飛崎より19.2キロメートルの距離です。

天気よいと津軽半島側が良く見えるそうですが、この日は微かに見えるくらいでした・・・

ちなみに、この白神岬の東側に北海道新幹線のトンネルが上がってきています。

そうそう、この辺りは日本有数の渡り鳥の中継地らしく、海岸沿いに数々ある岩礁が渡り鳥の糞で真っ白になっていました。

初め見た時はなんで白いんだろうと思ったのですが、聞いて納得です・・・

さて、白神岬を超えればあと少しで松前です・・・

つづく・・・

北海道旅行 三日目(松前・北前船) ― 2022年07月18日 06:58

少し遅れましたが13時頃に松前に到着しました。

先ずは腹ごしらえです(^.^)

事前にこの松前での昼食場所を調べておいたのですが、天気もいまいちなので車を止めやすい道沿いの「うみかぜ食堂(北前食堂)」というところにしました。

これが偶然ですが松前に来た一つの目的、北前船繋留所跡のすぐ横だったのです♪

この話は後ほどにして、先ずは昼食です♪

さて…この松前の美味しい物…事前調査では「本マグロ丼」「のりだんだん」とありました。

「のりだんだん」とは岩ノリの丼らしいのですが…

ところが目に飛び込んだのが「ヤリイカ丼」と「ヤリイカ天丼」でした♪

で…チョイスしたのが…

ヤリイカ天丼です♪

大きなヤリイカの天ぷらがてんこ盛りの丼を思う存分堪能しました(^_-)

生のヤリイカ丼も魅力的なのですが・・・

ちなみに、「本マグロ丼」は想像が付くのですが、「のりだんだん」って何でしょうか?

この「うみかぜ食堂(北前食堂)」にもメニューに載っていました♪

岩のりがドカッと乗った「のり段重」ですね!

うわ〜これも美味しそうですが・・・(^_^;

さて、この「うみかぜ食堂(北前食堂)」、どうも「北前船松前」という道の駅だったようで、お店の入り口にはお土産コーナーがありその一角に立派な北前船とその港の荷積みの様子の大きなモデルが置いてありました。

私の住む富山はこの北前船で巨万の富を築いた船問屋が多く、富山市の岩瀬や高岡市の伏木という北前船で栄えた港町があります。

その蝦夷からの富がここ松前からもたらされていたと思うと、感慨深いところがあります。

実はここで偶然なのですが、目の前に見える海に張り出すデッキの先に思わぬ光景が広がっていたのです・・・

天気は良くないのですが、雨が上がっていたので何気なく外のデッキに出てみました・・・するとデッキの一角にこの様なプレートを見つけたのです。

実はこのデッキの目の前が、江戸時代の北前船が着ける波止場だったのです!

いや〜ワイルドですねぇ〜!

波止場といえば今の港の岸壁のイメージしかなかったのですが、当時は自然の岩を利用したものだったのですね。

しかも小さい!!

この波止場の様子が、この後に行く松前城(福山城)の展示の屏風に描かれていました。

岩場の杭に北前船を係留し、小さな木船で荷を裁いていたのですね。

いや〜ワイルドです!!

ちなみにこの屏風の上にこれから行く松前城(福山城)が描かれていますね。

さて、お腹も満足!松前城に行きましょう!

つづく・・・

<追加>

上記屏風ですが、全体像を撮ってこなかったのが悔やまれたので、ネットで検索してみました。

見つかったので追加でupしておきます。

小さな街ですが、当時の松前藩の繁栄ぶりがよく分かりますね。

この屏風は「松前屏風」といい、以下、『文化遺産オンライン Cultural Heritage Online』の紹介文です。

・松前屏風は、高さ1.57メートル、横3.648メートルの6曲半双屏風で、松前に生まれた画家龍園斎小玉貞良によって描かれました。

・宝暦年間(1754~1764)の松前城下の秋を、福山を中心に白神岬から根部田(現在の字館浜)に至る城下町の全景が描かれ、福山館、寺院、商家、港湾、船舶と交易の状況や往時の風俗にいたるまで克明に表現されています。

・この屏風は、小樽内の場所請負人であった近江八幡の恵比寿屋岡田弥三右衛門が松前での出店の繁盛状況を後世に伝えるため描かせたものと考えられます。

・滋賀県近江八幡市の同家から、明治39年(1906)に同市在住者に譲渡されていたものを、昭和51年(1976)に松前町が購入しました。

ここで出てくる恵比寿屋岡田弥三右衛門のことを調べてみると、どうも松前のこの繁栄には大いに近江商人が関わっていたようですね・・・

北海道旅行 三日目(史蹟 松前城) ― 2022年07月19日 05:42

事前の調べでは松前は城を中心に江戸の風情を色濃く残している街で、それ程時間をかけずとも散策できるということでした。

が、予定を1時間以上オーバーしていること、今にも雨が降り出しそうな空模様だったので、松前城に絞って見ることにしました。

天守閣から街の様子や港方面を眺めたかったのです(^_^)

で、やって来ました、松前城です♪

目の前の駐車場まで直ぐに来ることができ、駐車場もがら空きです・・・

ここは松前城の今の入り口に当たる多聞櫓跡と言うところなのですが、鉄筋コンクリート製です・・・

実はこの松前城、戊辰戦争の際、明治元年(1868年)、蝦夷地に上陸し五稜郭を占領した旧幕府軍が土方歳三を指揮官に、彰義隊、陸軍隊、額兵隊、新撰組ら700名で松前攻略軍を編成して松前城を攻撃し、城内白兵戦まで展開した後落城し、城はもちろん街の4分の3も焼失しているのです・・・

明治になり、天守閣は修復・改装し、何とか形を留めていたそうで昭和16年(1941年)には天守、本丸御門、本丸御門東塀が国宝(現行法の「重要文化財」に相当)に指定されたようです。

が、昭和24年(1949年)国の史跡・松前奉行所跡であった松前町役場の当直室から出火したものが飛び火して、天守と本丸御門東塀を全焼してしまったそうです。

その後、昭和32年(1957年)に「松前城再建期成会」が結成され、復元工事が行われて昭和36年(1961年)完成したそうです。

基本構造は鉄筋コンクリート構造で、外観は消失前の姿をできる限り忠実に再現しているそうです・・・

ん〜ン・・・風情半減ですが、町の皆さんの努力の結晶ですよね。

さて、天守閣に入りましょう・・・入館料は大人360円です。

多聞櫓でチケットを買って入ろうとしたら、いきなり地下通路からです・・・

なので、入館したら直ぐに天守閣が見えないんですよねぇ(^_^;

天守閣は「松前城資料館」となっており、数々の資料が展示されています。

その中にあったのが先に紹介した松前城下を描いた「松前屏風(1751〜1763年)」です。

当時の松前の繁栄がよく分かる屏風です。

そして上がってきました・・・松前城天守閣の最上階です♪

海側の眺望…

先ほど見てきた波止場は橋の向こう側です。

屏風から想像するに、この海に北前船がわんさかと押し寄せていたのでしょうね・・・

そして先ほど入ってきた多聞櫓の方面、松前の街の方向です。

この辺り一帯は松前城址公園となっており、かつての城の史蹟跡や江戸時代の風情が残る建物も数多く残っているようです。

しかし、戊辰戦争で街の3/4が焼失したそうで、街そのものの復旧は大変だったでしょうね。

かつては蝦夷の要として大いに栄えていた街です・・・

天守閣を見学し、帰路は本丸御門をくぐって入口の多聞櫓跡に戻ります。

わくわく感からすれば、逆コースで天守閣を眺めながら左に写っている本丸御門をくぐって中に入ってく方が良いと思うのは私だけでしょうか?(^_^;

さて、先に昭和24年(1949年)の大火で松前城は焼失したといいましたが、この本丸御門は被災せず唯一原型を留めているそうで、国の重要文化財に指定されています。

新しそうに見えるのは、この松山城そのものが幕府の命により江戸末期の安政元年(1854年)に出来た日本における最後期、かつ北海道内で唯一の日本式城郭だからです。

ちなみに、焼失した天守閣は鉄筋コンクリート構造で外観復元されていますが、なんでも2035年を目指して木造による復元計画が立ち上がっているそうです・・・楽しみです。

さて、松前城天守閣の見学を終え外に出てきました・・・時間に余裕があればこの辺りの古き江戸時代の風情を見て歩きたいのですが、14時を過ぎ時間が押しています・・・そろそろ次の目的地江差へ向かいましょう・・・

あ、そうそう、最後になってしまいましたが、先の北前船の波止場でも出てきましたが、「松前」ではなく「福山」という言い方がよく出てきました、福山波止場と言い()書きで松前波止場ですね。

実はこの松前城も正式名称は福山城なんですって。

それは、この波止場や城のあるところが「福山」という地名だからだそうです。

ただ、広島の福山市にある福山城と混同することから、松前藩のお城ということで通称松山城と言うらしいです。

それと・・・一切触れませんでしたが、この地を治めていた松前氏、松前藩の歴史もなかなか面白いのですが、興味がある方はネットでググってみて下さい。

江戸末期から明治に掛けて文明開化の大波に揉まれてる歴史はなかなか波瀾万丈ですね。

つづく・・・

北海道旅行 三日目(江差へ) ― 2022年07月21日 05:38

さて、時間が押してきたので松前城のみを見学し、次の目的地江差へ向かいました。

日本海沿いに一本道、約65㎞、1時間余りのドライブです。

時々小雨の降るどんより曇った空の下、江差に向かって日本海沿いをひた走って行くと前方に青空がのぞいてきました♪

そこに何やら立派な建物が…道の駅「道の駅上ノ国もんじゅ」です。

ここで先ずは一休み♪

ここは上ノ国町…なにやらこの辺りだけがお天気がよさそう…

神?の国に通じるような穏やかな光景です…

先ず…「上ノ国町」…正直言って初めて聞く町名です。

上ノ国=神の国の響きがあり、何らかの神様に関わる歴史がありそうですが…

調べてみると、この地域は北海道の中でも歴史的にかなり古いところだそうで、その歴史に見合うだけの様々な伝説があるようです。

この地域は縄文時代から人が定着していたそうで、北海道で最も早い時期に和人が定住した地でもあるそうです。

1189年、源頼朝が奥州の藤原氏を攻めた際に、糠部(現在の青森県東部から岩手県北部)や津軽の人々が上ノ国付近まで逃れて来たということですが、この動きを裏付けるようにここから以北に多くある義経や弁慶の伝説と繋がりがありそうです。

ちなみに、和人が本格的に蝦夷地の支配に乗り出したのは15世紀初頭頃だそうで、渡島半島各地に砦を築いていったようで、この時期に函館の周辺が「下之国」、上ノ国や江差の周辺は「上之国」と称されたとのこと。

これが「上ノ国」という町名の由来のようですね。

この頃の上ノ国は松前や箱館とともに蝦夷地を代表する港であり、ここに築かれた館は「上之国」地域の中心拠点として機能したとのことです。

もう一つの疑問…一休みしたのは「道の駅上ノ国もんじゅ」…「もんじゅ」って連想したのがあの“高速増殖原型炉もんじゅ”なのですが…はて?何の繋がりなのでしょうか?ということでした…

実はこれ、後で調べて分かったのですが、“高速増殖原型炉もんじゅ”とは全く関係がなく、近くの海岸に文殊菩薩をイメージする「文殊岩」といのがあるので付けられた名前でした!

ここでも神との繋がり感じてしまいました(^.^)

さて、上ノ国の道の駅を出て、穏やかな海岸沿いを10㎞ほど走ると江差です。

この江差、辺りを一見して素人目でも「ここは栄えるべきして栄えたところだろうなぁ」と思いました♪

次のGooge mapをご覧ください。

地図で見ると分かりやすいのですが、直角三角形の直角部分が海に突き出しており、その角のすぐ前に島があますね。

その島と角を結ぶように埋め立てて結び、両側を港としています。

素人ながら、これってとても良い港なんでしょう?!(^.^)

しかも沖合には対馬暖流が流れ比較的温暖でかつ良い漁場がある…

いや~ここに人が住み、漁業が盛んになるのは必然的ではないでしょうか(^_-)

街が栄えるわけです!

正にそれが現実となり、街が大いに栄え…そして江差追分♪♪♪

♪カモメのなく音に ふと目を覚まし あれが蝦夷地の山かいな♪

江差訪問の目的の一つが、かつての江差の繁栄の基を見てみたいと思っていたので、この光景を見て納得です。

しかし、現在は基盤の漁業の衰退とともに街もかなり衰退しているようです…

さて、江差の目的のもう一つが「開陽丸」です。

江戸末期から明治維新初期に榎本武揚率いる旧幕府海軍で活躍した西洋軍艦の「開陽丸」です。

江戸幕府がオランダで造った当時の最新式軍艦ですが、明治元年(1868年)11月15日、戊辰戦争の最中、江差沖において暴風雨に遭い、座礁・沈没しました。

その遺物が発掘され、ここ江差の港に往年の姿を復元した海の駅「開陽丸記念館」が造られ展示されているのです。

これが復元され岸壁に係留されている「開陽丸記念館」です。

以下、江差沖に沈んだ開陽丸の運命です・・・

「慶応4年(1868年)4月11日の江戸城無血開城後、開陽丸を新政府軍に譲渡する事を断固として拒否し続けた榎本武揚…同年8月19日、開陽丸を旗艦とした榎本艦隊は、遊撃隊など陸軍兵を乗せた運送船4隻を加えて品川沖を脱走し、蝦夷向かった。

旧幕府軍は函館五稜郭、松前城を奪取した後、江差へ進軍を開始。その援護のために開陽丸も11月11日に箱館を出港して江差沖へ…11月14日に江差沖に到着、陸地に艦砲射撃を加えるも反撃がないので、斥候を出すと、松前兵は既に撤退していた。榎本は最低限の乗組員を開陽丸に残して上陸し、江差を無血占領した。

ところが翌15日夜、天候が急変する。開陽丸は、タバ風と呼ばれる土地特有の風浪に押されて座礁。数日後、榎本や土方が見守る中、開陽丸は完全に沈没し、海に姿を消した。

開陽丸を失い海軍力が大幅に低下した旧幕府軍は・・・」

いや~約150年前のこの地で起きた出来事…日本が大きく変わる時代の一つのモニュメントですね…

さて、江差は江差追分でも歌いあげられているようにニシン漁で栄えた街です。

その往年の繁栄の跡が街中にもみられるということで観光案内板を参考に少し歩いてみました。

この案内板を見ると…港沿いに走る国道228号線の一本内側に「いにしえ街道」という通りがあります。

その名からしてかつての江差の繁栄ぶりが分かる建物が並んでいるのではないでしょうか…楽しみです♪

通りは今風に広く整備され、ご覧のような歴史観ある建物がずらっと並んでいます…

が、正直…整備されすぎ感が強く感じてしまいました。

衰退した漁業に代わるものとして観光を大々的に打ち上げている行政とのことですが、もう少し過去の遺産の魅力を活かす工夫が必要ではないでしょうか…

人口減少が続く過疎地域になっているとのことですが、若者が定着する活気ある街になってほしいものですね。

さて、今回はちょっと長くなってしまいました(^^ゞ

それでは今宵の宿、せたな町へ向かいましょう…

つづく。

北海道旅行 三日目(今宵の宿へ せたな町) ― 2022年07月22日 06:02

さて、三日目の宿泊地は江刺から約80㎞ほど北にあるせたな町です。

正直、函館から日本海沿いに北上する場合の宿泊地探しに困りました。

ネットで宿泊地を探しても、この辺りには有名観光地が無いこともあり魅力的な宿がなかなか見つかりません。

思い切ってローカルな民宿や旅館も検討しましたが、最終的に良い評判で決めたのがせたな町にある「温泉ホテルきたひやま」でした。

では、江差から最後の80㎞先せたなへGo!

晴れていれば最高のシーサイドドライブコースなのですが、この日は雨も時々降るあいにくのお天気です。

地図を見ると分かると思いますが、せたな町の手前約25㎞ほどが山中コースとなっています。

が調べてみたら海沿いに進むコースもありそうなのです。

この辺りは山が海に落ち込むような断崖が多いので景色も綺麗だろうと思います。

天気が良ければ海沿いコースへ!と思っていたのですが…あいにくのこの天気…(^^;

あきらめて山中コースで向かいます…

山の峠を過ぎると…あちこちに田んぼが見えてきました。

この地域、山から流れ出る川沿いに稲作が盛んなようです…こんな地域のご飯は美味しいはずです♪

これ、今晩の夕食ですぐに実感できました♪

到着です!

これが今日の宿、「温泉ホテルきたひやま」です。

思っていた以上に立派!♪

夕食前にさっそくひとっ風呂浴びてきます♪

いや~♪温泉ホテルというだけあってお風呂は立派ですし、露天風呂もありました(^.^)

どうも、このホテル、湧出した温泉を活用した町民解放施設らしく、多くの地元の方々も温泉に入りに来ておられるようでした。

すごく良いお湯でした♪

さて、楽しみは夕食です♪

ただ、夕食付のプランは予約できなかったので、付属のレストランで好きなメニューを選んでいただきました。

さて、その夕食ですが…

とんかつ定食で~す(^^ゞ

え?海鮮系では?と思われるかもしれませんが…実はこの地域の特産が「若松ポークマン」という豚肉なんですって!

連日海鮮系を食べていますし、ここは肉!ですね(^_-)

とても柔らかくて美味しいとんかつに満足しました♪

そして何より美味しかったのがご飯です♪

あまりにも美味しいのでレストランの方に聞くと地元産の“ななつぼし”でしたが、ここ北檜山地方はお米が美味しい米どころだそうで、ついご飯をお替りしてしまいました(^.^)

あの山間から平地にかけて川沿いに田んぼが広がっていたのはこのお米だったのですね♪

あっ、そうそうお米ときたら…そう日本酒です(^_-)

ありました!こちらの地酒「よしこ」です♪

私は特別純米原酒をいただきました♪

芳醇で飲みごたえのあるとても美味しいお酒でした♪

さ~てっ…おなかも満足♪寝る前にもう一度お風呂に入って寝ましょう…♪

明日は小樽に向かいます…

つづく…

北海道旅行 四日目(せたな町絶景 立象山公園) ― 2022年07月23日 06:25

6月20日(月)、北海道旅行四日目です。

今日の予定コースは、午前はここせたな町を出て日本海沿いを走って先ずは積丹半島の付け根にある岩内に向かいます。

午後、天気が良ければ積丹半島を廻って余市へ、最終目的地が小樽となります。

ただ、天気が悪いと海沿いのドライブはいまいちなので山越えコースに変更など臨機応変に対応しましょう…(^^;

で、この日の天気は?と朝一に空模様を見てみると…雲が出ているものの…青空が見えます♪♪♪

朝食でまた美味しいご飯を沢山いただいてから出発です。

さて、早速出発ですが、車にもそろそろガソリンをあげないといけません…

土地勘が無いのでセルフではなくて地元のフルサービスのガスリンスタンドに入りました…

窓などに着いた虫なんかも綺麗にクリーニング♪

久しぶりのフルサービスは気持ちいいですぇ~♪…が、領収書を見てガクっ!…174円/Lでした(^^;

やはり地方のフルサービスガソリンは高いです!

さぁ!気を取り直して、青空が出ているので先ずは行きたい目的地をナビにインプットです。

先ずの目的地はせたな町内にある「立象山公園」で、5,6km先にあります。

これがその眺望です!

断崖の先端にある展望塔…

上から見れば360°の素晴らしい光景が広がっています♪

足元…瀬棚港と三本杉岩、三本杉海水浴場

江差方面 瀬棚港全景と遠くに奥尻島が霞んで見えます♪

内陸側を見ると…

緩やかな丘陵には畑、川沿いには田んぼの風景が広がっています。

ここ立象山公園には何軒かのバンガローがあるので、ここで一晩過ごすのもいいだろうなぁと思いました(^_-)

あらかじめローカル情報を調べてこのバンガローに泊まるのも良かったかな?と(^_^;

眺めは最高です♪

さて、これから向かう岩内方面を見ると…

どうです!?海辺の断崖に風力発電の風車が並ぶ絶景ですよね♪

実はこの地域、風力発電のメッカで海沿いに並ぶ風景が素晴らしいと、事前情報で掴んでいました。

この光景が見たくてこのせたな町に宿をとったのです(^_-)

雲が出てましたが、海と絶壁、そして風車の並ぶ光景は最高ですね♪

もう一度…絶壁に近づいて…

………気持ちいいです~♪

さぁ~て、それでは改めて岩内に向けて出発です!

つづく…

最近のコメント