日本で買ったドイツ万年筆コレクションの紹介<Pelikan Souverän M600編> ― 2022年03月01日 06:00

さて、先日紹介した『ドイツ万年筆コレクションの紹介<Pelikan編>@ドイツ』では、ドイツ2大万年筆ブランドのPelikanは同じ文字サイズであっても太い!と紹介したと思います。

海外の万年筆は日本の万年筆より1サイズ太めと言われていますが、Pelikanは更に太い印象があり、しかも欲しいスーベレーンSouveränはドイツの店頭では「M」以上のNibしか出会えませんでした。

スーベレーンSouveränは漢字が書きやすい「EF」が欲しい!と思ったので、日本に帰国してから買うことにしました。

帰国後、早速物色です♪

が、その前に何故スーベレーンSouveränが欲しいのか?です・・・

単純明快!“ペリカン万年筆の定番モデルといえば、スーベレーンSouverän!”だからです!

理由も何もありません、物欲です(^^ゞ

ところが、一口にスーベレーンSouveränといってもモデルやカラーの展開が豊富なので、自分に合ったものを選ぶ必要があります。

例えば、モデルと言えば・・・

基本としてM300,M400,M600,M800,M1000の5モデルがあります。

各モデルごとに、長さや重さに、少しずつ違いがあるのが、よくお分かり頂けるかと思います。

またNibの大きさや材質、柔らかさ等の特徴も違っています。

自分の手に合う大きさや、好みに合わせて選ぶ必要があり、ネット上に沢山挙がっている情報を大いに参考にさせてもらいました。

もっとも、実際の店舗で試し書きをしてバランスなども含めて選んだ方が一番良いでしょう。

私は既にドイツで試し書きをし、ターゲットは決めていました。

M600かM800です♪

財布に余裕があればM800かな?と(^^;

一方で、スーベレーンSouveränは特別生産品も含めると多くのカラー展開があります。

が、私は初めから“スーベレーンSouveränといえば「緑」のストライプ”と決めていました♪

Nibは「EF」です♪

さて、ターゲットは決まったので後はどこで手に入れるか・・・です。

店頭で・・・これ、数件回りましたが田舎では注文するしかなく、しかも定価販売・・・で、断念(^^;

Amazonやその他のネット販売で・・・どうしようか・・・と悩んでいた時に、ちょっと気になっていたメルカリを覗いてみました。

おぉぉ、タイミングよく「M600緑ストライプのEF」がほぼ新品でお安く出ていました♪

ほぼ新品でお安く、となると何かあるかな?と思いつつも、出品者の履歴が良いのでゲット!です(^.^)

はい、Pelikan Souverän M600 <EF> 緑ストライプです♪

少し細部を見ていきましょう・・・

Nibはペリカンマークの刻印が入ったバイカラーです。

14C-585(金58.5%という意味)と入っているので14金です。

小ぶりで控えめなNibで気品がありますね。

ペン先を横から見ると・・・ペリカン万年筆の特徴でもあるペン芯の細かなヒダがペン先までグッと押し出していますね。

結構ずんぐりとせり出したペン先です。

キャップです。

ペリカン万年筆の特徴の一つ、クリップがペリカンの顔とくちばしなんですよねぇ~♪

これがなかなかかわいいのです(^.^)

キャップ下のリングには「PELIKAN SOUVERÄN GERMANY」と刻印されています。

キャップの天冠です。

ご存知トレードマークのペリカン親子がキラリ♪

尻軸です。

Pelikan Souveränはピストン吸引式なので、この尻軸を回転してピストンを上下し、胴軸内にインクを溜め込みます。

インク容量は1.5mlと一般の万年筆より多いのが良いですね。

さて、手に入れたPelikan Souverän M600、新品同様品にも関わらず手放された理由ではないかという点が三つほど見つかりました。

1点目は、胴軸の緑ストライプが均一ではなくムラがある。

これは返品理由によくあるそうですが、胴軸の製造法を知るとムラがあっても何の不思議でもないことが分かります。

(気になる方はネットで調べてみてください)

私はむしろ同じものが二つとないことから、均一ストライプよりムラのオリジナリティーをヨシ!と思っています(^.^)

2点目は・・・右上方向にはねた時に感じる微かなNibのひかっかりです。

正直、ちょいと気にかかっています。

使用上支障はありませんが、その他はヌルヌルの気持ち良い書き味なのでちょいと残念です。

機会があったらペンクリニックに出したいところです。

3点目、これは私にとって想定外でした。

写真で分かるようにNibは「EF」なのですが・・・思ったより太いのです!

ここで、このPelikan Souverän M600<EF>とセーラー プロフェッショナルギア<F>、LAMY Safari<M>と比較した線の太さをお見せします。

ちょいとお見苦しいですが・・・(^^;ゞ

上から・・・

Pelikan Souverän M600 <EF>

セーラー プロフェッショナル ギア <F>

LAMY Safari <M>

どうです?

スーベレーン SouveränのEF、太いでしょう!?

セーラーのプロギア<F>よりはるかに太く、LAMY Safari<M>並みの太さです。

もともとインクフローが潤沢でヌラヌラ系なので字幅は太くなりがちですが、それにしても「EF」とは全く思えない太さでした。

以上、緑ストライプの不均一以外の2点がちょい気になりますが、総じてPelikan Souverän M600、Good!万年筆です♪

日本で買ったドイツ万年筆コレクションの紹介<Pelikan Classic M205 Demonstrator編> ― 2022年03月02日 06:00

昨日紹介した「Pelikan Souverän M600」を購入する前、実は先に1本のPelikan万年筆を手に入れていました。

それが「Pelikan Classic M205 Demonstrator」です。

ペリカンの入門編ともいうべきClassic 200シリーズの特別生産品で、スケルトンの万年筆です。

Classic 200シリーズは鉄ペンなので、ペリカンの万年筆としては比較的安価で手に取りやすい万年筆ですが、内部機構が透けて見えるスケルトンのDemonstratorは特に人気があるようです。

ペリカンは2000年過ぎあたりからスケルトン系(すっきり無色透明以外にカラー透明系も・・・)を「特別生産品」として様々なモデルに展開しているようで、この「Classic M205 Demonstrator」は2006年に一度“特別生産”され、今回2019年にリクエストを受けて再度“特別生産”されたもののようです。

ペリカンもユーザーの購買意欲をくすぐる「特別」という言葉を巧みに利用したビジネス展開をしているようですね(^.^)

さて、この「Classic M205 Demonstrator」に手を出したのは単なる物欲だけではなく、本命の「Souverän」購入事前確認が目的でした。

昨日も書いているように「Souverän」を買うにあたり、以下2点を確認したかったのです。

①Souverän最適モデルはどれ?

②Nibの文字幅は<EF>が必要か?

①の“Souveränの最適モデルはどれ?”ですが、Souveränの各モデルとClassic 200の大きさを比較すると以下のようです。

ネットの情報を参考にすると、私の手の大きさからSouveränは大振りのM800が良いのではないかと思っていました。

が、やはりシリーズが上になるとNibが18Kになることもあり、お値段もググっと高くなるんですよね(^^;

14Kで小振りなM400辺りはまだ手が出しやすいのですが・・・ちょいと小さ過ぎるかなぁ・・・と・・・

そこで、目に入ったのがClassicシリーズのM200やM205です・・・サイズ的にはSouveränのM400とほぼ同じ長さで、形状も類似していることからM400やM600の使い勝手の確認ができそうと思ったのです。

気軽に買えるレベルですしね(^_-)

もちろん、万年筆コレクションとしてもいいですしねぇ~♪(^^ゞ

②の“Nibの文字幅は<EF>が必要か?”ですが、Souveränの<M>は散々ドイツで試し書きをしてきて1~2ランクくらい太いと分かっていたので、感覚的には最細の<EF>が必要かな?と思っていました。

が、最終的に<EF>にするにしても同じサイズより私好みのちょい太目がもう1本あればよいかなと・・・<F>は使えるかしら?と・・・

で、Classic M205 Demonstrator<F>を買っちゃったのです♪

ちょっと細部を見てみましょう。

先ず、万年筆の命、Nib,ペン先、ペン芯です。

Nib、ペン先はステンレス製の鉄ペンで、“Perikan”の文字とペリカン親子のトレードマークが刻まれた比較的シンプルなNibです。

14KのSouverän M400やM600のNibとほぼほぼ同じ大きさですが、よくよく見てみるとハート穴からペン先への絞り込みがClassicの方が鋭いのです。

ステンレスNibのしなりを意識して絞ってあるのかもしれません。

Nib、ペン先を横から見たものです。

ペン芯の細かなヒダがペン先までずんぐりとせり出した形状、Nib以外はSouverän M400やM600と全く同じです。

次にキャップです・・・

クリップはSouveränシリーズ同様ペリカンのくちばしですね(^.^)

スケルトンのDemonstratorなのでキャップをはめた状態での内部が丸見えですが、Nib、ペン先の乾燥を防ぐインナーキャップ機構は全くありません。

が、山数の多いネジ式勘合がしっかり密封しているようで、案外乾燥には強いように思います。

天冠にはしっかりとPelikanのトレードマーク、ペリカンの親子が光っています(^.^)

これはM205なのでシルバーです(末尾が“0”ならゴールド、“5”ならシルバーというルールです。)

このClassic M205 Demonstratorもしっかりとしたピストン吸引式で、胴軸内はたっぷり1.5mlのインクタンクとなっています。

スケルトンのDemonstratorの醍醐味でインクの色を楽しめますが、今はブルーブラック系インクが入っているので色の楽しみがないですね(^^;ゞ

ピストンを操作する尻軸はSouveränシリーズと同様な形状で、中の機構が見えるのがスケルトンの良い所です。

しっかりした造りになっています。

さて、デザインはほぼほぼSouveränシリーズと同じで、ぱっと見、首軸、尻軸、キャップのリングの数や幅が狭いくらいの違いでしょうか・・・

ただ、大きさがやはり小さいのです・・・

最初に見た時に「ちっちゃ!」と声が出るくらい、その小ささに驚いてしまいました。

キャップをした時の長さが、125㎜で、LAMY Safariの140㎜などほかの一般的な万年筆に比べて20㎜前後短いのです。

ところが、キャップを尻軸にさした時のペン先までの長さとなると、147mmとそこそこの長さになります。

私は男でも手が大きい方なのですが、キャップポストしない状態でも文字をかけないことはありません。

キャップポストすると重量バランスも良く書きやすくなり、何の問題もありません・・・むしろ、13gというペンの重量が軽快さをもたらしてくれますね。

つまり、Classic M205はサイズ的にOKでした♪

ということは・・・一番上の写真の比較を見ると・・・

Souverän M800 166mm

Souverän M600 155mm

Souverän M400 149mm

Classic M205 147mm

であり、M400でもOKということになりますね(^.^)

つまり、①の“Souveränの最適モデルはどれ?”の回答としては・・・「最低でもM400、可能であればM600、M800を狙う」という結論でした。

その後、購入したのはSouverän M600となりましたが、キャップをしてClassic M205と比較すると・・・こんな感じです。

M205とM600、キャップポストでの長さの差8mmが、そのままキャップをした時の長さの差になっており、M205はコンパクトで軽く、携帯にはGoodだと思います。

さて、二つ目の確認、②“Nibの文字幅は<EF>が必要か?”・・・です。

この回答はすっきり!

<F>でも通常ノートレベルでは漢字まじり日本語がOKでした♪

やはり<F>としてはちょっと太めですが、LAMY Safariの<M>より明らかに細いです♪

この結論からSouveränのターゲットは<EF>で間違いなし!・・・となったわけです(^_-)

さて、現在、実はこのPelikan Classic M205 Demonstratorが仕事で一番活躍している万年筆となっており、買ってよかった満足度の高い万年筆です♪

手書きに脚光・・・ ― 2022年03月06日 11:48

先日、ネットニュースの一つの記事が目にとまりました。

地元紙富山新聞の2021/6/13の古い記事ですが・・・

「手書きに脚光、文具こだわる 人に会えない今 富山の専門店、愛好者人気」

“コロナ禍(か)で人と人の接触を控える動きが根強い中、コミュニケーションの手段として手書きの魅力が見直されている。多様な色合いのインクにのめり込む様子は「インク沼にはまる」と表現され、好みの色でしたためた文章やイラストを会員制交流サイト(SNS)で発信する動きも広がってきた。文具メーカーによる商品群の拡充も筆記具やインクにこだわる人たちの増加を後押しし、富山市内には手書き道具の専門店が登場した。”

とある・・・

ふむふむ、ドイツ生活終盤になって踏み込んだ万年筆の“沼”ですが、田舎にいるとなかなか万年筆やインクそして紙などのアイテムを豊富にそろえているお店がありません。

ついついネット通販を頼っていますが、やはり現物を見ながらとか新たなアイテム発見なんていう場面に憧れてしまいます・・・

何軒か地元の文房具屋さんを見つけてそれなりに楽しんではいますが・・・

そこで見つけたこの記事、さっそく先週末金曜日仕事帰りにその記事に載っていた文房具屋さんに寄ってみました(^_^)

ん〜ン♪見ているだけで楽しめるお店でした♪

その中で見つけて何点か早速購入してきました(^_-)

① 紳士なノート<日本ノート>

このノート、万年筆マニアの間では必ずと言って良いほど話題に上がるノートです。

ネット通販でも手に入るのですが、やはり現物を見てみたかったのが棚にありました♪

その横に、これまた有名な“トモエリバー”のノートもあり、ワクワク♪

ちょうど今使っている日記のノート「ラミー・ノート」が最終ページを迎えつつあることから、次のノートをどうするか考えているところでした。

実は次のノートとして準備してあったのが「LEUCHTTURM1917 EDITION 120」だったのですが、帰国してから日本の“紙”をいろいろ使ってみてその品質の良さに驚き、俄然日本製ノートを使ってみたいと思っていたところでした(^_-)

で、このお店でご対面した「紳士なノート」と「トモエリバー」のノート・・・

今回選んだのが「紳士なノート」でした♪

今日からこの「紳士なノート」で日記を書き始めました♪

いや〜♪書き味最高です♪

② PALLET PAPER<富国紙業>

ノートを選んでいる時に、その棚の一角に茶色い紙に包まれたものがありました。

見た瞬間に、もしや・・・

そう、これまた万年筆マニアの中で話題に上がっている富国紙業製の「PALLET PAPER」でした♪

ひゃ〜ぁ♪こんな所でご対面できるとは驚きでした♪

~ 紙屋がつくった 紙好きのためのペーパーブロック ~ と憎い文字が♪

この紙、ネット上では2000〜3000円もするので、ふ〜〜ん、と遠巻きで見ていたのですが、現物を手に取ってみると・・・

なんと「¥1,400+税」と書いてあるではありませんか!

これは!即Get!です(^_^)

さて、今回は買ったよ〜♪的なところで終えておきますが、実は“紙”については仕事やプライベートで使うために帰国してから相当検討してきました。

もちろん、“万年筆で使える紙”を求めてですが、あくまでもターゲットはリーズナブルで気軽に手に入れられるノートやルーズリーフ類です。

ネット上で万年筆マニアが褒めあげている“高級紙”は対象外でした。

それなりに自分なりの“紙”の評価を終えて、一旦踏み込んだ“紙沼”から抜け出していますが、後日今回手に入れた“紙”も含めてこの“紙沼”についても紹介したいと思います(^_^)

今日はこの辺で。

つけペン ― 2022年03月07日 06:02

先週金曜日に訪れた文房具屋さんでようやく見つけました♪

セーラー万年筆の“つけペン”「hocoro」です。

“つけペン”とはペン先にインクをつけながら筆記・描画に用いるペンのことですが、昨年末にセーラー万年筆から「hocoro」という“つけペン”が発売され、Amazonで先行予約されていました。

もちろん興味があったのでAmazonで予約したのですが、お届け日がどんどん延期され、ついには今年2月半ばまで伸びてしまったのでキャンセルしていました。

ま、慌てずともそのうちに店頭販売されるだろうと高をくくっていたのですが・・・なかなか見当たらないのです・・・(^_^;

相当注目商品として売れたようです。

そして、ようやく現物を見つけてゲットしてきたのです(^_-)

ところが、ネット上での評判は今ひとつ・・・

実はこの“つけペン”についても数ヶ月前からいろいろ検討しており、既に自分なりの“つけペン”を作り込んでいたのです。

上が今回購入した「hocoro」で、下がつけペンホルダーに万年筆のペン先を付けた自作“つけペン”です。

自作と言っていますが、決して難しいものではなく万年筆のペン先を外してつけペンホルダーに付けただけなのですが(^^;ゞ

この辺りも語り始めると色々あるので、また改めて「hocoro」の使い心地も含めて紹介したいと思います。

今日はこの辺で(^_^)

日本で買ったドイツ万年筆コレクションの紹介<Pelikan Twist 追加編> ― 2022年03月08日 06:02

さて、時々脱線していますが、「万年筆コレクションの紹介」シリーズに戻りましょう。

今回は日本に帰国してから買ったペリカンの続きです。

ドイツで本命のスーベレーンSouveränを文字の太さから購入せず、帰国してから事前にClassic M205 Demonstrator<F>を手に入れてサイズ感や文字の太さを確認し、結果としてSouverän M600<EF>を購入した経緯をお話ししました。

この間、試し書きを繰り返し、ペリカン万年筆の書き心地の素晴らしさを確信し、手に入れてからも常用万年筆として手放せなくなっています。

その中でも、意外だったのが鉄ペンの書き心地・・・これがまた良いのです♪

ラミーもそうですが、ヨーロッパの万年筆の特徴でもあるインクフローがとても潤沢で鉄ペンでもヌラヌラ感があり、私はすっかり鉄ペンファンになってしまいました。

もちろん、14Kをはじめ21Kなどの金ペンも素晴らしい書き味なのですが、私の汚い文字に合うのは鉄ペン、しかも文字太目のドイツ万年筆かと思う位です(^.^)

で、今日の本題です。

2月25日の「ドイツ万年筆コレクションの紹介<Pelikan編>@ドイツ」で既に紹介しているのが、唯一ドイツで手に入れたペリカン万年筆「Twist」でした。

安価な万年筆にも関わらず流石ペリカン!と思う驚きの書き味だったのです。

ドイツでは<M>しか売っていなかったこともあり、その潤沢なインクフローも相まって鉄ペンなのにヌラヌラ~♪

が、残念なことにただでさえ太目のペリカンですから、<BB>かと思わせるようなぶっとい!文字幅なんです(^^;

ま、この「Twist」はスチューデント向けのモデルなのと横文字文化に丁度良い太さなんでしょうね。

ドイツではあれだけ<M>だけ展開をしていたので細い文字のは無いと思っていましたが、Amazonを覗いていたら<F>がありました♪♪

で、思わずポチってしまったのです(^^ゞ

どうです?!このひねりデザイン!

単純なデザインではなくて機能的なこのひねり、しっかりした人間工学に基づいたものです。

この「Twist」、日本のPILOTの「カクノ」と同じような位置づけで、ペリカンの中でも最安値のスチューデント向けモデルです。

キッズモデルの「ペリカーノJr.」より安い価格設定というのがすごいですね。

さて、少し拡大して見ていきましょう・・・

先ずはペン先・・・

「Twist」のペン先から首軸です。

Nib、ペン先はステンレス製で、ハート穴や刻印も無く切り割だけののっぺりタイプです。

根元に文字太さの<F>が刻印されているようです。

特徴的なのが首軸のひねりですが、指先の置き場所が明確になっており、指を置くと正しい握りになる工夫が施されています。

ペン先の上から見ると・・・

ご覧のように首軸から同軸にかけてねじれているのがよくわかると思います。

天冠です。

しっかりとペリカン親子が描かれています(^.^)

胴軸にはさりげなく「Pelikan」と浮き文字が・・・

さて、この「Twist」ですが、<F>といったもののやはり太目で日本の万年筆で言う<M>~<B>位でした。

が、私的にはノートなどには使いやすい太さかと思います。

また、書き味については流石に<M>に比べると文字が細い分だけヌラヌラ感が減りますが、決してカリカリ感はなく、流石はペリカン!と思わせる書き味ですね。

またこのペン、一本ペンケースに入れておくといいアクセントになるかもしれません(^.^)

ただ、唯一の欠点がこのデザインが故のかさばりですね。

ペンケースの中で場所を食います・・・(^^;

日本で買ったドイツ万年筆コレクションの紹介<Kaweco Classic Sport編> ― 2022年03月09日 06:06

さて、日本に帰国してから買ったドイツ万年筆の第3弾、Kaweco Classic Sportの紹介です。

正直、万年筆の世界に首を突っ込むまで「カベコ Kaweco」という名は全く知りませんでした。

ネットで調べるうちにこの名に接することとなり、一番驚いたのは孫から「カベコのシャープペンシルが欲しんだよねぇ~かっこいいんだよ」という発言!

あらら日本の生徒・学生さんらの間では高級筆記具ブランドとして知られているみたいですね(^^;ゞ

ただ、私が頻繁に行っていた文房具屋さんではお目にかからないブランドでしたが・・・気にはなっていました(^.^)

ここでKawecoのご紹介を・・・

Kawecoは、ハインリッヒ・コッホ(Koch)と、ルドルフ・ウェバー(Weber)により、1883年(日本:明治16年)にドイツのハイデルベルグで創業され、二人の名前からKawecoと名付けられました。

1909年に画期的な技術を取り入れた、安全繰り出し式のセーフティ万年筆を発売したことでも知られているそうです。

また、1930年代に発売された「Kaweco Sport」は、1972年のミュンヘン・オリンピック開催の際に公式ペンとしても認定されました。

が、 1976年にKawecoは廃業となってしまいました。

しかし、1995年にドイツ・ニュルンベルグのグットバレット社がKawecoブランドを復活させ、その後、当時の面影を残した数多くのペンが復刻されています。

今回入手したのはこの1930年代に発売された「Kaweco Sport」の復刻版「Kaweco Classic Sport」です。

なかなかスタイルもシンプルで格好いいですね♪

ただ、初めて現物を見た時・・・ちっちゃ!と思わず声が出てしまいました。

手持ちのMONTBLANC Meisterstuck 149、Pelikan Souverän M600と比較してみると一目瞭然です・・・

MONTBLANC Meisterstuck 149は大型で、Pelikan Souverän M600は比較的小振りな方ですが、M600に比べても大幅に小さいのが分かると思います。

キャップポストしてようやく149のキャップ無しとほぼ同じ長さになるので、文字を書くにはキャップポスト必須です。

しかし、軽いので筆記時のバランスは良く、小ささのデメリットはあまり感じません。

むしろこの小ささは持ち運びにメリットありますね。

さて、細部を見ていきましょう・・・

先ずNib,ペン先です。

Classic SportはNibやロゴ等が金色で統一されています。

Nibはスチール製で小振りです。

ハートマーク周辺に模様とカベコのロゴ、「GERMANY since1883」、Nibサイズ「M」が美しく刻んであります。

天冠にはやはり金色のロゴがしっかり入っています。

黒と金色との組み合わせは万年筆の王道でとても美しいです♪

さて、もう一つ情報としてはインクの供給方法です。

インクカートリッジはヨーロッパ標準規格ですが、ボディー本体が小さいので、小型のカートリッジしか使えません。

様々なインクを楽しめるコンバーターは一般的なヨーロッパ規格のものは大きすぎて使えないため、専用の「ミニコンバーター」が必要です。

このミニコンバーター、一般的なスクリュー(ネジ)タイプではなく、直接ピストンを前後させる注射器タイプです。

今回はこれも併せて手に入れましたが、吸入は非常に簡単です。

キャップに黄色の筆記体で「KawecoSport」と入っています。

ところで一番気になる書き味・・・ですが、これが良いんですよねぇ~♪

この「Kaweco Classic Sport」はAmazonで3000円ちょっとで手に入りますし、ミニコンバーターを入れても4000円前後と比較的手に入れやすい万年筆です。

ほぼほぼLAMY Safariと同価格帯でしょうか。

ただ、LAMYとはデザイン、大きさが対照的であり、好みが分かれるところかもしれません。

が、書き味は両者優劣つけがたいです♪

持ち運びを優先するのであれば、圧倒的に小さな「Kaweco Classic Sport」がいいでしょう。

じっくり落ち着いて書き込む場面が多いのであれば「LAMY Safari系」でしょうか。

いずれにしても「Kaweco Classic Sport」は買って損なしの万年筆です。

日本で買ったドイツ万年筆コレクションの紹介<Schneider Ray編> ― 2022年03月10日 08:18

さて、日本に帰国してから買ったドイツ万年筆の最後、第4弾、Schneider Rayの紹介です。

(正確に言うと、ダイソーの100均万年筆「Hauser」がドイツブランドであることが後々分かったのですが、この一連のドイツ万年筆コレクションに含めていません)

さて、先ずは「シュナイダー Schneider」の説明ですが、前出のKAWECO同様まったく知りませんでした。

が、ドイツに赴任してからあちこちでこのロゴを目にすることになります。

それもそのはず、「シュナイダー Schneider」は1938年創業のドイツ屈指の老舗筆記具ブランドで、キャップからペン先、本体に至るまで全てのパーツをMade in Germanyにこだわって生産し、品質、日常使いとしての快適さ、またユーザーのニーズに合ったものを追及してきたメーカーだそうです。

そもそも1938年はアメリカでボールペンが発明された年で、シュナイダーも創業時からリフィル開発で人気を博してきたようです。

故に、身の回りの筆記具として「シュナイダー Schneider」の製品はよく見かけますし、文房具店や書店に行くと当たり前のように見かけるブランドなんです。

シュナイダー社のHPを見ると・・・「スムーズな書き心地とスタイリッシュなデザインは、数々のデザインアワードを受賞し、オフィスをはじめ、家庭や学校などで広く親しまれています。

「日常の大切さ」に重点を置き、高品質でありながら「良心的な価格」も魅力のひとつとなっています。毎日の暮らしの中で「書くこと」はとても大切なこと・・・書く人のことを一番に考える魅力ある商品を皆さまへお届け致します。」と明記されており、その商品はドイツ社会の日常生活に深く浸透しているものでした。

万年筆関連商品も非常にリーズナブルなものが多く、今回手に入れた「Ray」シリーズが世界最大のデザインコンぺ「PLUS X AWARD」で、高品質、デザイン、ユーザーの快適さのカテゴリーで2018年アワードに輝いた万年筆です。

一方で、この「Ray」に目が留まったのはネット上での「鉄ペンとは思えない“ペン先のしなり”が良い!」という記事でした。

例えば・・・ https://takagishi123.com/schneider-ray/

ちょうどこの頃、ペン先が柔らかい万年筆に興味があったので調べていたところ、この「Ray」の情報が結構たくさん出ていたので気になっていました。

で、すべてが純粋なドイツ製万年筆であるということもあり俄然気になって買ってしまったということです(^.^)

さて、Rayの詳細を見ていきましょう・・・

先ず外観ですが、先の写真にもあるようにツートン配色で現代的なデザインですね。

オフィスでも使えるデザインですが、どちらかというとステューデント向けでしょうか・・・

値段も2000円程度ですから、財布にやさしい万年筆ですね(^.^)

次は目玉である“しなる”というNib、ペン先です・・・

Nib、ペン先はステンレス製で切り割だけでハート穴無しのタイプです。

中央に「シュナイダー Schneider」のマークと「F」が刻印されているだけのシンプルさです。

首軸は人間工学で持ちやすく設計されており、グリップ部分にはよく見るとくぼみがあって持ちやすくなっています。

とくに万年筆だと筆記時にペン先の向きが気になるのですが、ペン先の向きに合わせて自然と持ちやすくなるこのデザインはやはり良いですね。

さて、このペン先、ネットでも書いてある通り結構“しなる”のです!♪

ペン先を横から見てみましょう・・・

先ず目に付いたのが2点あります・・・

①Nibの厚さが薄い?

②Nibがフラットで再度の折り込みが少ない?

素人ながらの見え方ですが、このNibの薄さとフラットさが“しなり”を生んでいるのではないでしょうか?

この万年筆のもう一つの特徴が・・・軸が緩~くラウンドした四角形であることです。

キャップの先、天冠真上から見ると・・・

天冠にロゴやマークなどありませんが、ご覧のようにキャップ断面が緩~くラウンドした四角であることが分かります。

この断面形状はキャップと軸の勘合部分で丸型になっていますが、胴軸部分は尻軸に向かってやはり四角に緩く変形していっています。

なかなかデザイン的に凝っているのではないでしょうか?

しかも決して持ちにくくありません。

さて、この万年筆の一番の注目点は“ペン先のしなり”です。

一般的に海外、国内製とも安価な鉄ペンはほとんど“しなり”を感じられない硬~い感覚で、インクフローによって書き味が変わる程度、という感想です。

が、この「Ray」のペン先はよくしなります。

しなりが良いと言っても、やわらかすぎないのでよく聞く「柔らかいペン先は慣れが必要」といった万年筆初心者に難しいといった感じでは全くありません。

どちらかというと弾力でしっかりと支えてくれる感触で、むしろ書きやすさを感じてしまいました。

ただし、この“しなやかさ”はよくYouTubeで見られるような大胆なしなりではないので過大な期待をしてはいけません。

心地よい“しなり”をこの安価な鉄ペンで味わえるということで大満足だということです。

さて、これにて『ドイツ万年筆コレクション』の紹介を終えたいと思いますが、次は・・・どうしましょう(^^ゞ

万年筆関係については山ほど話題を抱えているのですが、どう整理していくか・・・考えたいと思います。

では、次回また!

中国製万年筆について <PENBBS編> ― 2022年03月14日 19:33

さて今回から数回にわたり中国製万年筆について取り上げたいと思います。

そもそも万年筆の世界とは縁遠かった私ですが、ドイツからの帰任のお土産、記念にと手を出したドイツ万年筆、自他とも認める字の下手くそな私が、なぜか万年筆の魅力に取りつかれそのまま沼に・・・(^^;

そして万年筆の各種情報を調べていくうちに今回のテーマである「中国製万年筆」のあるブランドが目に留まったのです。

先に紹介した台湾のブランドではなくて中国のブランドです。

中国製の万年筆は肉まん・あんまんになぞらえて、中華万なんて揶揄されているほど安かろう悪かろう、品質の伴っていない粗悪品を連想しますが、最近はどうも違うらしいのです・・・

私は1990年代から2010年頃にかけて頻繁に中国に行っていたので、当時の中国製スーパーコピー商品の粗悪さは多々経験してきました。

外観は見事なコピー技術でしたが・・・その模倣や海外OEMから得た技術がどんどん向上してきたのも感じていました。

万年筆の世界も技術向上がすさまじく、世界に通ずる中国製万年筆のブランドも立ち上がってきているようです。

詳しいことは後ほどとしますが、帰国した後、その実態を感じるべく手に入れ始めた中国製万年筆・・・結果・・・気づいた頃には身の回りに増殖し始めていました・・・(^^;

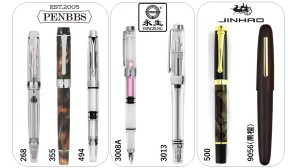

その一例がこれです♪

左からPENBBS、中央が永生WingSung、右が金豪Jinhaoです。

これらの紹介は次回以降で・・・

中国製万年筆について <PENBBS編その1> ― 2022年03月15日 18:32

さて、手持ちの中国製万年筆を順番に紹介していきたいと思います。

先ず、「PENBBS」です。

これがドイツで万年筆情報を集めている時にめちゃ気になっていたブランドです。

このブラド名、「PENBBS」は「万年筆・電子掲示板」と直訳できますが、まさに中国・上海の有名オンライン万年筆コミュニティ“PENBBS”から発生したブランドなのです。

つまり、自分たちが欲しいものは自分たちで造り上げよう!と行動を起こし、先ず2005年から独自のインクを生産し始め、数年前から万年筆そのものも製造するようになったのです。

市場に出回っている万年筆を語りつくしている輩が満を持して造り上げたブランドなので、その品質たるや一気に「中国製=安かろう悪かろうの粗悪品」の汚名返上となったのです。

詳細は分かりませんが、現在は数々のモデルを販売するまでになっていますが、どの製品のレベルも決して日欧米の製品と遜色あませんし、Made in Chinaなのでコストパフォーマンスが高いですね。

品質が??な中国製万年筆のような激安価格ではありませんが、ほぼほぼ2000~3000円レベルの価格帯なので満足感が高いお勧めブランドだと思います。

もっとも、Amazonなどを利用すると輸入費用が上乗せされますが・・・(^^;

ちなみに私が手に入れたのは以下の3モデルです。

左からモデル名と参考としてAmazonでの購入価格を記しておきます。

<モデル268> \2,985 スケルトン・デモンストレータータイプ

<モデル355> \5,950 アクリルボディ・琥珀色

<モデル494> \1,650 スケルトン・デモンストレータータイプ

この3モデルを選んだ理由は以下の3点

①外観品質

②Nib,ペン先

③インク吸入方式

の確認ですが、これがなかなか面白いのです(^_-)♪

結構盛沢山の内容になるとかと思われるので順を追って行きましょう・・・

次回に続く・・・

中国製万年筆について <PENBBS編その2> ― 2022年03月18日 06:26

それでは中国製万年筆「PENBBS」の3モデルについてまとめて紹介していきたいと思います。

が、今日は一番気になる「インク吸入方式」から見ていきましょう。

もう一度外観を眺めると・・・

中央の<モデル355>はアクリルボディ・琥珀色なので内部構造が見えませんが、実はこの3本、共通点としては胴軸内インクタンク方式、つまりカートリッジやコンバーターは使わず胴軸内にインクを溜める方法で、そこにインクを吸入する方式がそれぞれ異なるのです。

写真にその方式を記入しました。

<モデル268> 「プランジャーフィラー式」

<モデル355> 「新ピストンフィラー式」

<モデル494> 「ピストンフィラー式」

先ず、一番分かりやすい、というかよく見かけるインク吸入方法となっているのは右側の<モデル494>です。

これは「ピストンフィラー式」と言われるもので、中に回転式のピストンがあるタイプです。

下図のように

❶尻軸を回しピストンが

❷下がりきったところで

❸元に回し戻すとピストンが上昇しインクを吸い上げる

といった方式です。

コンバーターでも一般的に採用されていると同じ機構が万年筆本体に組み込まれている方式で、操作が簡単ですね。

この方式はドイツのペリカンが始めた方式で、高級ラインに多く採用されており、インク容量が多く、またインクのボタオチに対しもっとも信頼性が高いようです。

これまで紹介した手持ちの万年筆のうち

・MontBlanc Meisterstück 149

・LAMY2000

・Plikan Souverän M600

・Plikan Classic M205

・TWSBI Diamond 580

もこの方式です。

次に、左の<モデル268>です。

これは初めて経験する「プランジャーフィラー式」という方式ですが、スケルトン・デモンストレータータイプなので胴軸の中に先端にピストンが付いた金属棒が差し込まれているのが見えるかと思います。

これが特徴的で、この「プランジャーフィラー式」の吸引動作を簡単に示したのが下図になりまます。

❶尻軸のネジを回してピストンを引き上げ

❷そのピストンを押下げることでタンク(胴軸)内部を負圧にして

❸中のシールが開放されたときにその負圧によりインクを吸い上げる

という方式です。

もちろん尻軸のピストン軸のシールがきっちり利いていなければいけません。

ピストンを押し下げて・・・最後にタンクの径の太い所でピストンシールが解放された時に一気にインクが吸引されるのが見ごたえがありなかなか面白いです。

スケルトンモデルならではの楽しみ方ですね(^.^)

さて、最後は・・・中央の<モデル355>です。

これ、「新ピストンフィラー式」としておきますが、正式名称は正直分かりません(^^;ゞ

吸引動作についてはPENBBSのHP上に操作図が挙がっていたので、スケルトン・デモンストレータータイプの写真あわせて説明しましょう・・・

❶先ず尻軸のネジを回してピストン軸を引き上げます。

❷尻軸側にあるピストンにピストン軸をねじ込みます。

❸ピストンを押し込み

❹インクビンにペン先を沈めてピストンを引き抜きインクを吸い込みます。

❺ペン先を上にし、尻軸を回してピストン軸からピストンを外し

❻ピストン軸だけを押し込んで尻軸のネジを締めて完了です。

❼ここで、尻軸を締め込んだままではピストン軸先端が首軸側の入り口を塞いでおり、インクがボタオチしない構造となっています。

❽そこで、使用する場合は尻軸を軽く回して首軸の入り口を開けてインクが供給される

という方式です。

この機構はなかなか難解な上に、購入したのが中が透けて見えないアクリルボディ・琥珀色なので、非常に使い辛かったですね。

何とかインクを吸入して今使っていますが、次回のインク補充の時も悩みそうです(^^;

インクを万年筆に吸わせるのもマニアにとっては楽しみの一つなのですが、この「PENBBS」の3本のうち<プランジャーフィラー式>や<新ピストンフィラー式>はまさにマニア好みのインク吸入方式を採用した逸品であることは間違いないようです(^.^)

ものぐさな方には<ピストンフィラー式>、いやカートリッジ式がお勧めですけどね(^^;

次回に続く・・・

最近のコメント