“終のすみか”について考える リフォームかリノベーションか・・・!? ― 2022年11月01日 05:42

さて、既存住居のリフォームもしくはリノベーションの方向で考え始めました・・・

話を進める前に・・・「リフォーム」とか「リノベーション」という言葉が最近よく耳にしますが、何が違うのか?その定義について調べてみました。

・・・どうも定義が曖昧なまま使われているようです・・・

しかし、ネット情報などによると以下の意味であるようですね。

【リフォーム】 原状回復のための不具合箇所への部分的な対処

【リノベーション】その家での暮らし全体に対処した機能、価値の再生のための包括的な改修

今回、私達は現状回復ではなく生活しやすい間取り変更も含めた機能性up(夏は涼しく冬暖か、そして省エネなど)を狙った改修を目指したいので、機能、価値の再生を求めて“リノベーション”の方向で考えを進めました。

もっとも、築60年超の我が家がリノベーションに耐えうる建築物かどうか、先ずはプロの意見を聞くことにしました。

先に建て替え(新築)で検討をお願いしていた

①大手ハウスメーカーA社

③地元工務店C社

はリフォーム&リノベーション部門もあるため引き続きお願いし、

新たに

④リフォーム&リノベーション専門の地元業者D社

にも声をかけました(^_^)

さて、ここでややっこしいのですが、実はリノベーションするとなると対象が2軒あるのです。

建て替え(新築)の場合は今住んでいる家が対象だったのですが、リノベーションとなると27年程前に車庫兼倉庫用として購入した空き家も対象としたいのです。

築年数は今住んでいる自宅より約10〜15年ほど新しく、可能であれば何らそこに住むことに抵抗ありません。

つまり、

(1)現自宅をリノベーションする場合

・工事期間は車庫兼倉庫に引越し仮住まい

・完成後はリノベーションした現自宅に引越して、車庫兼倉庫はそのまま車庫兼倉庫として継続利用

(2)車庫兼倉庫をリノベーションする場合

・車庫兼倉庫の工事中は現自宅にそのまま住み

・完成後引越し、その後現自宅を解体し、跡地を駐車スペースとして利用

となります。

先にも書いたように、将来の“家仕舞い”を考えると(2)の方が1軒減るので良さそうです・・・が、どちらの家がリノベーションに耐える、その後の機能、価値の再生が良いのかをプロの意見を踏まえて決めることにしました。

さぁ〜て、①③④のプロに相談すると・・・

それぞれの考えや進め方が違うのが面白いのです♪

つづく・・・

“終のすみか”について考える リノベーションの考え方1 ― 2022年11月02日 05:37

さて、既存住居のリノベーションについて具体的にプロの方々のアドバイスを先ずは聞いてみました。

①大手ハウスメーカーA社と③地元工務店C社はもともと建替え(新築)の検討から入っていたので、私たちのリノベーションの意向を受けて動き始めてもらいました。

が、その進め方に多少の違いが…

①大手ハウスメーカーA社は先ずは対象の2軒について詳細に見て廻り、間取りや寸法を調べ、その段階で現状の状態から判断し車庫兼倉庫のリノベーションを推奨してきました。

その後、リノベーション間取り案をと概算見積もりを提出してきました。

一応、こちらの意向を踏まえての提案だったので、さすが大手!と思わせる機能的でセンスある提案でしたが、説明のいたるところで「ここまで費用をかけるのであれば…」とお勧めは建替え(新築)です、という方向でした(^^;

その意図はやはり工事で中を開いてみないと分からない不確定要素が多く、どうしても費用upの懸念や性能面での対効果の点で保証という観点から“新築”を勧めたいようでした。

大手さんはあまりリスクを抱えたくないような・・・感じですね(^^;

一方、③地元工務店C社は同様に対象の2軒について間取りや寸法を更に詳細に見て歩き、その段階で現住居(築年数が古い方)もリノベーション可と判断し、先ずはその方向で検討を進めたらどうかと提案してきました。

①大手ハウスメーカーA社と検討対象が異なる意見が出てきたので驚いたのですが、長年住み慣れた自宅にはそれなりの思い出や愛情があるはずなので、それを極力活かすようにする、というお客様の気持ちに寄り添うという会社の方針があるとのことでした。

さすが地元で古民家のリノベーションも扱い、生き残ってきた工務店だなぁ、と感心しました。

ここで生まれ育ってきた私とすると、そのような提案にほっこりします(^.^)

それでは現住居をリノベーションする方向で、とお願いすると、真っ先に聞かれたのは「この家の何を残したいか?」でした。

妻と一緒に家の中を案内し、残したいものの現物を実際に見て廻り、写真・寸法を測っていかれ、2週間後、思いもかけない素敵な間取り案が3D図とともに提案されたのでした♪

その驚きの提案とは…細々とした間取りの統合と配置換えはもちろんなのですが、LDKの吹き抜け構造でした。

雪国の低めの二階建て構造を利用し、一部を吹き抜けにして解放感を得ようという提案です。

そこにはもともとの梁や柱も部屋のデザインとして利用するといった粋な空間の提案でした♪

もちろん、残したい物(柱、欄間、家具等々)も組み込んでの提案です。

3D図の提案も相まってグッとリノベーションに対する期待が膨らみました(^.^)

ただし!出てきた見積もりは…ほぼ建替え(新築)とほぼ変わらない金額でした…(^^;

もちろん、A社同様、工事で中を開いてみないと分からない不確定部分の予算を多めにとってあるとのことです…が…

さて、もう一つの④リフォーム&リノベーション専門の地元業者D社の動きです。

ここが他の2社に遅れたものの全く異なったアプローチで動き始めたのです…

それは…

つづく・・・

“終のすみか”について考える リノベーションの考え方2 ― 2022年11月03日 06:51

①大手ハウスメーカーA社と③地元工務店C社に出遅れて④リフォーム&リノベーション専門の地元業者D社との打ち合わせが始まりました。

このD社、先ず最初はこちらの意向確認で、いきなり現地確認・調査という動きではありませんでした…

それよりも意向確認後に先ず提案されたのは…

『耐震診断』

の実施です。

曰く、『耐震診断』の目的は二つ

1)対象の2棟に耐震診断を行い、どちらがリノベーションに適しているかの確認

2)リノベーション時の耐震改修への公的支援制度の利用

です。

1)は、機能、価値の再生のための包括的な改修というリノベーションですが、最重要ポイントは“耐震性”があって初めて機能・価値の意味が出るものです。

省エネはもちろんですが、地震国日本としてはこの“耐震性”の確保は建築基準法の根幹部分ですからね。

この提案には全くの同意です。

2)の公的支援制度の利用については、後日耐震診断士の方から詳しい説明を聞いたのですが、今回提案の『耐震診断』は県・市から補助金が出るので低価格で受けることができ、かつその診断結果に基づいた『耐震改修』にも補助金が出るので利用しましょうということでした。

なるほど!ということで、即対象の現住居と車庫兼倉庫の『耐震診断』をお願いしました。

この「耐震診断・耐震改修の支援制度」は平成7年に起きた阪神・淡路大震災を受けて制定された「耐震改修促進法」が基本となり、平成23年の東日本大震災を経て強化された地震大国日本の重要施策となっています。

実際には各地方自治体で制度を運用しており、私の住む富山県、砺波市ではその制度についてしっかりとHPに明記されています。

今日にある方はリンクを貼っておくので見てみてください。

ちなみに、富山県では…

1⃣住いの耐震診断について

県が9割負担

自己負担額は、住宅規模などに応じて2,000円~6,000円

我が家の場合4,000円/軒だったので2軒分で8,000円でした。

2⃣住いの耐震改修について

最大100万円まで補助

耐震改修の工事費に対して支援します。

部分的・簡易的な改修も補助対象となります。

となっています。

さて、『耐震診断』の結果は…

つづく・・・

“終のすみか”について考える 耐震診断実施 ― 2022年11月04日 07:00

「“終のすみか”は既存建物のリノベーションで」と、ほぼほぼ方向性を決め、いくつかの業者に検討を依頼したところリフォーム&リノベーション専門の地元業者D社から勧められたのが、対象建物の『耐震診断』。

折角リノベーションするからには根本的な耐震改修も必須だとあらためて思ったのと、耐震改修への公的支援制度の積極的な活用をと早速『耐震診断』をお願いしました。

後日改めて地元業者D社が建築士事務所の方を同伴して訪れてきました。

その方は耐震診断受託先である「一般社団法人 富山県建築士事務所協会」所属建築士事務所の一級建築士であり診断士の方でした。

先ずは『耐震診断』と『耐震改修支援制度』の概要についての説明をされ、こちらが納得すると「木造住宅耐震診断業務委託受託書」への記入とサインを求められました(今時の書類には捺印は必要ありませんね(^_^))。

その書類には以下の対象住宅条件チェックがありました。

・建築時期 着工が昭和56年5月31日以前のもの ※旧耐震基準の家であることです。

・適法性 違法建築ではないもの

・構造 従来工法による木造

・建て方 一戸建て

・階数 平屋又は2階建てのもの

これらが診断の条件になっているようで、今回対象は全てクリアーです。

委託者の負担金は「延べ面積280㎡以下」で「設計図 無」という我が家の条件は4,000円/軒で、診断報告の際に支払うとのことでした。

「木造住宅耐震診断業務委託受託書」に記入が済むと早速診断士が家の内外の調査、測量、写真撮影を淡々とやって行かれました。

今回は「一般財団法人 日本建築防災協会」が策定した耐震診断ということで、床下、屋根裏まで調べることはなく、主に外観から見た壁の有り無しや壁構造の打診判断程度でした。

時間にして約1.5時間/軒ほどかけて調査されていましたが、基本家人がついて回る必要は一切ありませんでした(家の中、押し入れの中、隅々まで見られましたが(^_^;)

今回は現住居と車庫兼倉庫の2軒が対象だったので、約3時間強かかりました。

今回の調査から家屋の図面を起こし、耐震計算を行うそうで、約10日後に報告するということになりました。

さて、その結果は如何に・・・

つづく・・・

“終のすみか”について考える 我が家の耐震診断結果 ― 2022年11月06日 08:22

さて、我が家の耐震診断、約10日後に報告を受けました。

受け取った報告書は一軒毎に約50ページを超える予想以上に分厚いものでした!

個人情報は消してありますが、ご覧のような報告書2冊です。

診断した方が事細かに内容を説明されていきましたが、正直専門的なことはよく分かりません(^^;ゞ

が、パソコンで想定震度を加えた場合、家がどのように揺れて倒壊していくかというシミュレーション動画を見せて頂き、かなりヤバいという現実感を感じることができました(^_^;

さらに私達のところは多積雪地帯ということで、積雪1mでの解析も必須だそうです・・・

当然シミュレーション動画では明らかに積雪時の方が早く倒壊・・・です(^_^;

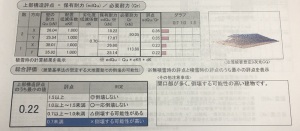

さて、肝心の耐震総合評価ですが、建築基準法の想定する大地震動(震度6強~7程度)での倒壊の可能性を評点で現してありました。

その評点とは・・・

で・・・我が家の診断結果は如何に・・・

耐震診断報告書のまとめページに記載されていた総合評価を示します。

【現住居】 上部構造評点のうち最小の値・・・0.12

【車庫兼倉庫】上部構造評点のうち最小の値・・・0.22

あちゃ〜(T_T) 両方とも<評点0.7未満 ×倒壊する可能性が高い>という結果でした!

かなりショッキングな評点です!

シミュレーション動画の倒壊の様子を見て相当悪そうだとは想像していましたが、これほど低いとは・・・

もっとも、診断士の方曰く、昭和56年以前の旧耐震の家は良くても0.5行くかどうかですよ。

今回の結果は特に悪いという数値ではないですよ・・・と、慰めに聞こえるフォローを・・・(^_^;

さて、結果は結果として仕方はないのですが、問題は耐震改修で評点1.0以上、いや可能であれば1.5以上にできるかどうかです。

そうでないとリノベーションする意味がありませんからね・・・

その不安に診断士(1級建築士)は「できます」と力強い一言♪

なんでも要所要所に耐力壁を配置すれば必ず評点1.0以上にできるとのこと。

ついては、具体的な間取り改修と耐力壁の配置と基礎強化の検討に入っていくのですが・・・どの建物をリノベーションするか!?です。

ここで、プロの意見も聞くと・・・

「現住居と車庫兼倉庫の評点の差はあまり気にする必要は無いが、築年数も踏まえると車庫兼倉庫をリノベーションした方が良いのではないか?」とのこと。

この意見で踏ん切りつきました!

住み慣れた築60年超の我が家を諦め、車庫兼倉庫をリノベーションすることに。

直近の状況はここまでです。

この段階で、

①大手ハウスメーカーA社には断りの連絡

④リフォーム&リノベーション専門の地元業者D社は間取り変更や耐震改修案を進めてもらい、見積もりまで進む事に

③地元工務店C社の現住居リノベーション案は上記D社の見積もりが出るまで対案として温存

することにしました。

今後は大きな進展があった時に、都度状況を報告したいと思います。

しかし・・・昨年から検討し始めた“終のすみか”探し・・・今年3月にはマンション住まい開始で快適な夏だぁ♪とぬか喜びした挙げ句、これまで同様な酷暑生活・・・何とか年末までに新しい住処と思いつつも迷路に入り込んでようやくここまでたどり着きました(^_^;

多分、この状況では順調に行って年明け頃からリノベーション準備工事開始ではないでしょうか・・・

今年も厳しい冬はいつもの我が家で・・・来年の夏以降は快適に過ごしたいなぁ〜(^^;ゞ

記録 442年ぶりの皆既月食×天王星食 ― 2022年11月08日 20:35

我が家のリノベーション 検討スタート ― 2022年11月12日 07:39

先の耐震診断結果を受け、住み慣れ慣れた築60年超の現在の我が家を諦め、少し築年数が少ない車庫兼倉庫(空き家になった住宅を購入し一部改造して車庫兼倉庫で利用中)をリノベーションすることにしましたが、いよいよ具体的なStepに入りました。

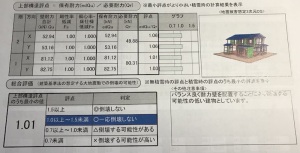

先ずは手始めとして現在の建物の“耐震評点”を0.22(倒壊する可能性が高い)から1.0以上(一応倒壊しない)に改修できるか?について検討してもらいました。

結果、家の平面対角の既存壁に耐力壁や押入内に筋交い、金具締結補強を入れることによって最低限1.0以上(一応倒壊しない)確保できることが分かりました。

耐震シミュレーション動画でも現状と対策後の差(現状:倒壊 対策後:倒壊しない)は一目瞭然でした。

実際には大幅な間取り変更を希望しているので、間取り変更に耐震計算を組み合わせながら耐震改修とリノベーションをしなければなりませんが、確実に耐震性能をupできることが分かっただけでも大きな前進です。

これで具体的な間取り検討に入れます。

一方で、耐震性能に大きく影響するであろう新たな要望を出しました。

それは・・・太陽光発電パネルの屋根への設置です(この件に関しては別途upしたいと思います)。

太陽光発電パネルの設置は屋根への荷重負担が当然増えます。

今の瓦葺き屋根には厳しいこと、屋根瓦もそろそろ葺き替えの時期に来ている可能性が高いこと(事実、数年前にメンテナンスしてもらった時に「そろそろ限界」と言われていた・・・)から、金属屋根等の軽量タイプにしたら可能とのことです。

もちろん、屋根に重量物を乗せることは耐震性能に影響するので、そのことも考慮した耐震改修としなくてはいけないとのことでした。

こちらからはこの太陽光発電の件も含め様々な要望をまとめて提出し、いよいよ具体的な間取り設計に入ります。

さて、具体的にリノベーションへのStepが動き始めました。

先にも書いていますが、公的耐震改修支援制度活用を考えているので、本年度の耐震改修完了審査の完了〆切来年2月末までに耐震改修だけでも終えなければなりません。

リノベーション工事はその後スタートでも問題ないそうですが、スケジュール感が少し押し迫っているようです。

当初雪が消えた来春から具体的な工事かなぁ・・・と思っていましたが、耐震改修支援制度を活用するとなると・・・

間取り検討+耐震改修検討 12月中旬過ぎまで

耐震改修支援制度への申請 12月中下旬

耐震改修 1月〜

〃 審査 2月末

リノベーション工事 〜完成目標GW?

のようになりそうです・・・

ただ、1,2月の降雪時期に素直に工事が進むかどうかかなり心配ですが、耐震改修であれば室内工事とのことで・・・どうでしょうか(^_^;

多くの要望事項をリフォーム&リノベーション専門の地元業者D社に出したのです・・・なかなか厳しいスケジュールかもしれません(^_^;

一応、この打合せにはD社の社長も同席してくれ、「やります!」と言ってくれたので心強かったのですが、やるのは担当者ですから時間が無くて大変だろうなぁ・・・と(^_^;

さて、次のStepはこちらの要望を取り入れた間取りと耐震改修案の決定です。

何度かやり取りしないといけないでしょう・・・

引越しを見据えての断捨離と父の遺品整理 ― 2022年11月14日 07:25

さぁ~て、“終のすみか”の方向がようやく決まり、具体的なリノベーションの打ち合わせも始まりました。

実はこの住まいの検討と並行して水面下で黙々と進行していたのが引越のための断捨離です。

マンションであろうが自宅の建替え、リノベーションであろうが、引越しが付いて回りますからね。

が!我が家の中をぐる~っと見回すと・・・我が家の短いながらの約70年超の垢がたっぷり溜まって、これで引越できる?!という状態です(^_^;

3年前に父が亡くなった後、妻はできる範囲で一人で断捨離を淡々と進めていましたが、私は昨年秋にドイツ赴任から帰ってきて先ずは住まいの検討の方を優先し・・・ちょっと様子見してました(^^;

自分の断捨離はまぁ何とでもなる、と踏んでいるのですが(本当?(^_^;)、実は・・・父の遺品整理さえまだ手を付けていない状況だったのです(^^;ゞ

住まいの検討の方向がまだ定まらない8月半ば過ぎ、重い腰を上げて自分の断捨離と父の遺品整理に手を付け始めたのですが、父の遺品に手を付け始めてその膨大さに改めて絶句してしまいました(O_O;

ちなみに、母は30数年前に他界しているので、既に遺品は整理済みです。

父は元々大変な凝り性で、やり始めたらその徹底さは感心するほどでした。

多種多様な珍しい野菜や果物の育成、盆栽は300鉢を優に超え、菊に至っては新品種育成・登録までやってました。

孫の結婚式で数日家を空けるのでさえ「水やりができないので俺は行かない!」まで言い始め、知り合いに水やりを頼んでようやく背中を押して出かけたくらいです(^_^;

更に輪をかけての収集癖・・・骨董・掛け軸は国内はもちろん、50歳代後半から盛んに中国各地(シルクロードをたどりアフガニスタン近くまでも行っています・・・こんな時は水やりは家族の仕事です(^_^;)を行脚し書画骨董名産を収集(家族に言わせればガラクタ集め(^_^;)、これに加えて記念コイン、切手・記念はがき・・・(^_^;

春から秋にかけては畑で黙々と動き廻り、冬は家の中で集めた収集品を整理し、一年中趣味の世界に勤しんでいました(呆れる一方である意味うらやましく思うくらいでした)(^_^)

ただ、歳とともに盆栽、菊は奥が深すぎる、骨董・掛け軸収集は金がかかりすぎると縮小していったので内心ホッとしていたのですが、晩年まで精力的に続けていたのが畑での珍しい野菜・果物の育成と記念コイン、切手・記念はがき収集でした。

父の最晩年、入院・施設に入った事もあり畑は1/3程に縮小し、自家消費するだけの一般的な野菜作りで続けていますが、残された記念コイン、切手・年賀はがきは手付かずで半端ない種類と量なのです・・・

キチッと説明ラベルまで貼って整理したスタンプ・アルバムだけでも約300冊以上あり、自宅の自室と今回リノベーションする車庫兼倉庫の二階の一室に山のようにあります(^_^;

最初は要不要を見ながら整理しようとしたのですが、とてもじゃないけど時間的にムリ!と判断し、取りあえず耐震工事が始まるまでに今の自宅に集めて一時保管し、リノベーション終了後引っ越ししてからじっくりと中身を見ながら整理していこうと思っています。

現在、休日のほとんどを整理・断捨離、車庫・倉庫から自宅への移動・収納と日々忙しく動いているところです。

秋の良い天気が続き・・・本来なら趣味の写真撮影に色々行きたいところがあるのですが、冬に向かって天気が荒れる前にやり終えないと焦っています(^_^;

アルバムや本類は結構重量がかさみ、腰に来ています(^_^;

自家消費型太陽光発電システムを考える… ― 2022年11月17日 05:50

先日の投稿「我が家のリノベーション その1(検討スタート) 」で少し触れましたが、この機会に太陽光発電を導入したいと考えています。

ベースが築5~60年の家ですから今の瓦屋根のままでは耐震性能的に厳しいので、金属屋根など軽量な屋根に変更しなければならないようですが、機会が機会なので本格的な検討を進めたいと思っているところです。

さて、今回導入したいと思っている太陽光発電は「自家消費型」です。

一言で自家消費型といっても「全量自家消費型」と「余剰売電型」があるそうです。

つくった電気をすべて自家消費するのが字のごとく「全量自家消費型」、自家消費しきれずに使い切れなかった電気を電力会社へ売れるのが「余剰売電型」ということですが、後者の方が現時点では融通性が高いようですね。

たぶん導入するなら「余剰売電型」の自家消費型太陽発電システムになると思いますが、この辺りは専門の方と十分に協議する必要があると思っています。

ところで、太陽光発電を導入された方々の話を聞くと…「儲かった」「損した」との話題が必ず出てきます。

それは当然ながら安くもない設備投資ですからその投資に対する売電や買電削減による収支、つまり“投資対効果”を求めるのが大きな目的だからですね。

確かに太陽光発電導入期には売電価格が高く設定されていたこともあり、投資回収が何年で元が取れる…なんて話がよくされており、売電価格低下とともに「太陽光発電は儲からない」とか「損をする」なんていうネガの話しが多くなってきように感じていました(^^;

もっとも最近はシステムそのものが安くなってきたので、売電価格の低下に見合う“投資対効果”もまんざらでもないとか言われているのも耳にします。

実は私が今回のリノベーションの際に太陽光発電導入を考え始めた理由はこの“投資対効果”話とは全く違った観点からなんです。

リノベーションにあたっての妻との会話で出てくるキーワードをいくつか挙げてみます。

「電気料金」

「エネルギーコスト」

「値上がり」

「高断熱・高気密」

「結露」

「高齢化」

「オール電化」

「リタイア生活」

「もったいない」

「倹約」・・・

これらは妻とのこんな会話によく出てきました…

「夏涼しくて冬暖かな家にしたいよね!」

「エアコン、床暖房…エネルギーいっぱい使いそう…」

「高断熱・高気密しないといけないね!」

「高気密にすると結露が心配…乾燥機?…いやいや加湿器…ムダが増えそう(^^;」

「お風呂はガス?電気?…燃料費高そう! 灯油は?…もっと高くなるよきっと…」

「料理はガスでやりたいけどLPガスは高いしね…」

「電気もガスも値上がりしてきているよねぇ」

「歳とともに火を扱うのは危ないからオール電化かなぁ…鍋釜変えるのもったいない」

「リタイヤすると24時間家にいるからエネルギー消費増えるよ~~どうする?(^^;」

「歳とともに目が悪くなったから暗い家いやだ!?…でも照明が増えるのもったいない!」

・・・・・・・・(他多数(^^;)

こんな会話をしている時に必ず出るのが…「もったいない」…そう、私たち夫婦は結構倹約癖が身についている世代なのです。

特に妻は恐ろしく倹約家で、様々な面でスイッチを切り、栓を閉めて廻るとともにいつも私が指導されます…もったいないことしないで!と(^^;ゞ

これはこれでありがたいし良いことだと思うのですが、少々やりすぎ感を常に感じていました。

たぶん、今回のリノベーションでこれまでの生活よりエネルギー使用量が大幅に増えるは間違いないと思っています。

問題は妻の行き過ぎた倹約癖でスイッチを切りまくる、使わない…ということになりそうな予感なんです…

例えば…〇〇は使わなくて我慢!♪…とか、…付けっぱなしはもったいないから必要な時だけ!…なんて言う場面がいくつも浮かび上がります(^^;

「スイッチ入り切りするより連続運転の方がトータルエネルギー消費量が少なくて省エネなんだよ!」といくら言っても、理屈よりも“もったいない心”がスイッチを切ってしまうのです。

一番心配するのが、もし私が先にあの世に行って妻が一人暮らしになった時…もったいない、我慢で生活するのはないか、と心配になっているのです。

その過剰な“もったいない心”や“倹約心”が起きないように、健康に負荷のかからない住環境を創り出すエネルギーを自家生成自家消費できるシステムを造っておきたいのです。

つまり、エネルギーを造るシステム「太陽光発電」、そしてその電気を溜めて夜も使えるようにする「蓄電池」とセットにした自家消費型太陽光発電です。

売電は全く目的ではありません。

たぶん近い将来には電気自動車もこのシステムに加わるかもしれません…

快適で無理をしない生活を営むための投資ですから、「儲かる」「儲からない」は全く関係のない話です。

老後のために節約!…なんて頑張ってきたのですが…もう老後ですから…(^^ゞ

どうでしょうか?

リノベーション準備&冬支度 ― 2022年11月28日 07:29

休日のほとんどをリノベーションする家からの今の家への荷物の断捨離・移動・・・続いています(^_^;

ここに来てようやく目処がつきました(^^;ゞ

ネコの手も借りたい断捨離&移動で、今の住まいは荷物の山になっています。

ともかくもここ1,2週間のうちリノベーション間取り案を決定して耐震改修を申請し、年明けには耐震工事に入らなくてはいけません。

間取りはかなり煮詰まってきているのでなんとかいけそうですが、各種仕様検討は走りながらです(^_^;

一方で、冬支度もしなくてはいけません(T_T)

冬タイヤ交換は昨日終えました。

家の雪囲いも準備開始です。

木々の雪釣りはこれから・・・

雪国の冬支度は今が一番忙しい時です・・・

ネコの手欲しい・・・(^_^;

最近のコメント